Sous sa devise qui proclame sur fond noir « Democracy dies in darkness », le site Internet du Washington Post présente une carte mondiale de l’épidémie suivie d’un tableau actualisé plusieurs fois par jour du terrible décompte des cas et des décès dus au Covid-19. Le 11 avril 2020, avec un nombre de morts qui dépasse désormais celui de l’Italie, les États-Unis sont passés en première position. Le slogan « America First » résonne alors de façon tragique.

Les chiffres américains actuels sont-ils vraiment si inquiétants ?

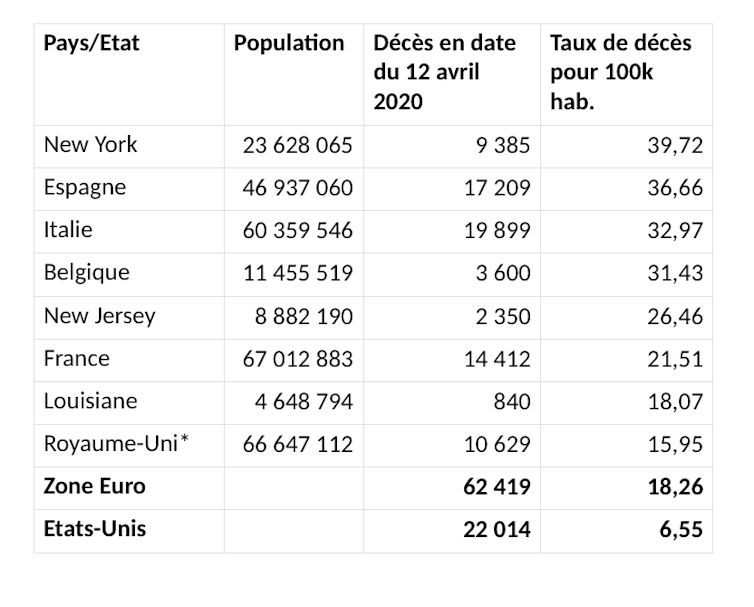

Les États-Unis comptent un peu moins de 330 millions d’habitants. Si l’on souhaite effectuer une comparaison entre le bilan humain enregistré dans ce pays immense et celui affiché par les pays d’Europe, il est préférable de considérer séparément la situation de chacun des États américains et de chaque pays européen en tenant compte non pas du nombre de décès absolu mais du nombre de décès pour 100 000 habitants. Ce faisant, on obtient le début de classement suivant :

Nombre de décès cumulé pour 100 000 habitants au 12 avril 2020

Johns Hopkins CSSE, Eurostat, Author provided

Le 12 avril, l’État de New York, dont la population est le double de celle de la Belgique, a présenté le taux de décès pour 100 000 habitants le plus élevé au monde, bien supérieur à celui de l’Italie, le premier pays occidental à avoir été massivement touché par le virus. À la même date, l’État du New Jersey dépasse nettement la France, elle-même suivie de la Louisiane. Au niveau fédéral, les États-Unis présentent un taux de décès pour 100 000 habitants de 6,55, bien plus faible que la zone euro (18,26 décès pour 100 000 habitants).

Mais le raisonnement à une date donnée, même sur la base des chiffres les plus récents, ne donne qu’une image statique de l’étendue de la maladie et exclut la dynamique des contaminations. Sur ce point, les inquiétudes sont fondées.

Les États-Unis peinent à apporter une réponse fédérale à la crise sanitaire. Des décisions de confinement hétérogènes sont prises au niveau des États, alors que les frontières entre eux sont inexistantes. Si les festivités du Mardi Gras le 25 février en Louisiane – qui pourraient expliquer le foyer épidémique positionnant cet État dans le haut du tableau – se sont déroulées avant que la France elle-même n’interdise les rassemblements, le Spring Break, qui a réuni des milliers de personnes sur les plages de Floride à la mi-mars avant d’être finalement suspendu, illustre la réaction très tardive de certains États. Les contaminations de masse provoquées par de telles manifestations concourent à disséminer le virus sur l’ensemble du territoire.

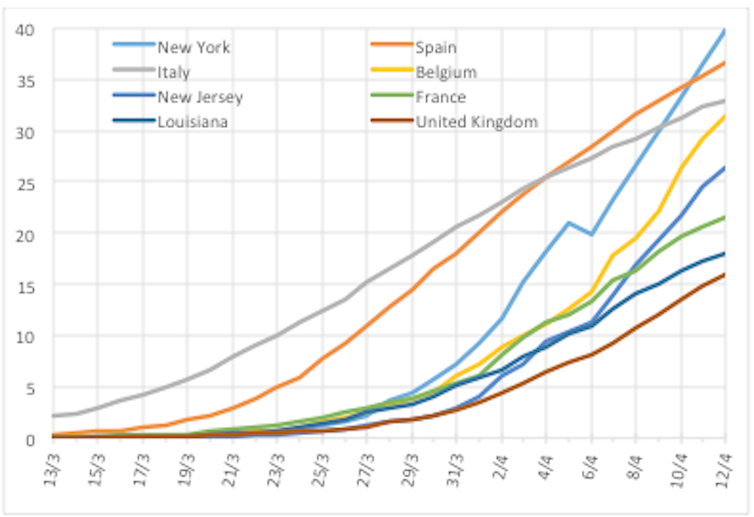

Pour mieux appréhender la dynamique de l’épidémie, le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre de décès pour 100 000 habitants entre le 13 mars et le 12 avril dans les pays/États les plus touchés.

Évolution du nombre de décès cumulé pour 100 000 habitants entre le 13 mars et le 12 avril par pays/État

Johns Hopkins CSSE, Eurostat, Author provided

On observe que l’Espagne a dépassé l’Italie dès le 4 avril et le New Jersey la France depuis le 8 avril. Le 11 avril, l’État de New York est devenu le territoire le plus atteint, passant devant l’Espagne.

La pente des décès dans l’État de New York est bien supérieure à celles de l’Italie, de la France ou de l’Espagne. Les pentes les plus fortes concernent les États de New York et du New Jersey, mais aussi de la Belgique. Elles traduisent une dynamique plus importante de la morbidité. Sous cet angle, la situation américaine est plus inquiétante que le nombre absolu des décès au niveau fédéral.

Des conséquences sociales immédiates plus dures qu’en zone euro

Indépendamment de la vitesse de propagation du virus sur le territoire et des difficultés à y apporter une réponse harmonisée sur le plan fédéral, les conséquences socioéconomiques peuvent se révéler bien plus dévastatrices aux États-Unis que dans la zone euro. En effet, l’économie américaine risque de payer cher ses choix idéologiques historiques :

- Le marché du travail aux États-Unis est beaucoup plus flexible que dans les économies européennes. Les arrêts de production liés au confinement se sont traduits par une vague massive de licenciements et une hausse brutale du taux de chômage. Les trois premières semaines de la crise sanitaire ont ainsi conduit à l’inscription au chômage de plus de 15 millions d’Américains, soit 9 % de la population active. Cette hausse considérable révèle la faiblesse traditionnelle des systèmes d’amortissement. Il n’existe en effet que très peu de dispositifs de type chômage partiel. Quant aux congés payés, quand ils existent, ils sont de trop faible durée (une dizaine de jours en moyenne) pour constituer une solution d’attente pour les salariés.

- Comme le fait remarquer un article du Brookings Institute, les filets de sécurité sociale sont à la peine. Le système d’indemnisation-chômage existant est à la fois complexe, différent entre les États en matière d’accès et de montant des allocations – avec un taux de remplacement moyen faible (36 % en 2019 dans le secteur industriel) – et parfois inadapté à la situation actuelle parce qu’incapable de répondre à l’urgence.

- L’accès aux soins, qui repose principalement sur des prises en charge d’assurance privée par l’employeur, peut se poursuivre temporairement lorsque les salariés se retrouvent au chômage à condition qu’ils puissent assumer l’intégralité des primes d’assurance. Si les systèmes Medicare (pour les séniors) et Medicaid (pour les non-assurés respectant certaines conditions) sont là pour pallier cette limite, l’accès à ces filets de sécurité est là encore mal aisé et ils sont loin de concerner toute la population. Sont en effet exclus de Medicaid tous les individus dont les revenus dépassent le seuil de pauvreté d’au moins 38 %. En outre, les critères d’accès et les services couverts varient selon les États.

Certes, les admissions en réanimation ne dépendent pas des capacités financières des patients. Il est cependant à craindre qu’une partie de la population choisisse de ne pas aller se faire soigner à l’hôpital en dépit de symptômes qui le nécessiteraient, pour éviter de devoir payer tout ou partie de la facture ultérieurement. Cette simple inquiétude, fondée ou non, suffit à accroître le taux de mortalité ainsi que la contagion au sein de certaines populations, au-delà des facteurs de comorbidité qui sont autant de marqueurs sociaux aux États-Unis (l’obésité et le diabète touchant davantage les plus pauvres et les populations afro-américaines).

Les mécanismes de sécurité proposés jusqu’à présent seront-ils suffisants ?

Tout dépend de ce que l’on entend par suffisant.

Le 27 mars, le CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) était signé. Ce plan d’urgence à destination des particuliers, des petites et grandes entreprises, du secteur de la santé, des États et administrations locales, et de l’éducation débloque un montant colossal de 2 000 milliards de dollars pour faire face à la crise, soit près de 10 % du PIB de 2019.

Les mesures sont multiples et très inhabituelles dans une économie à tendance fortement libérale : chèque de 1 200 dollars (plus 500 dollars par enfant) adressé aux personnes percevant moins de 75 000 dollars de revenus par an (soit une grande partie de la population) ; augmentation et extension des allocations chômage de 600 dollars par semaine au-delà des montants prévus ; obligation pour les assurances privées de prendre en charge les traitements, vaccins et tests liés au Covid-19 ; facilités d’emprunt et aides aux petites entreprises ; filet de sécurité alimentaire à destination des plus pauvres (banques et chèques alimentaires notamment). Les États sont également incités à adopter et à communiquer sur des programmes STC (Short-Term Compensation programs) de chômage partiel qui permettent à l’employeur de réduire le volume horaire de travail. Pour compléter ces dispositifs, le gouvernement américain a consenti une aide de 1 milliard de dollars aux États à travers le FFCR Act (Families First coronavirus Response Act) pour les aider à mettre en place les procédures relatives à l’extension de l’assurance chômage.

Cette réponse à l’urgence est salutaire. Cependant, elle arrive tard et n’exclut pas les risques associés à un système de sécurité sociale fragile.

S’agissant des allocations chômage, dont les montants, la durée et les conditions sont très inégales sur le territoire, les États risquent d’avoir du mal à mettre en place les extensions alors même que les services – parfois déjà à la limite de leur capacité avant la crise – sont désormais saturés par l’afflux de nouveaux dossiers. Le système exclut par ailleurs les nouveaux entrants sur le marché du travail ainsi que ceux dont les salaires ne sont pas suffisamment élevés pour prétendre aux allocations chômage. S’agissant des programmes STC de chômage partiel, seuls 26 États disposaient de programmes opérationnels en début d’année ; les autres risquent d’avoir des difficultés de mise en œuvre, quelle que soit leur volonté d’y recourir.

Le chômage pourrait-il se résorber aussi vite qu’il est monté ?

S’il est permis de le penser, il serait également naïf de l’affirmer. Les statistiques des taux de chômage et de croissance montrent que la flexibilité du marché du travail américain est à la fois une bénédiction et un piège. Après la crise des subprimes, le chômage américain a décru bien plus vite que dans nos économies européennes mais non sans avoir doublé dans les premiers mois. En outre, cette crise sanitaire n’a strictement rien à voir avec la crise des subprimes qui a débuté dans la sphère financière avant de se diffuser à l’économie réelle. Elle n’a rien non plus à voir avec grande dépression de 1929 qui a débuté par une crise de surproduction.

Cette fois, il est bien plus difficile de prévoir la durée d’une crise dont le calendrier n’est pas lié à des enjeux économiques. Il est par conséquent compliqué de présager du comportement de consommation, d’épargne et d’investissement des ménages et des entreprises lorsque le confinement sera progressivement levé.

L’incertitude est d’autant plus grande aux États-Unis que les amortisseurs sociaux sont faibles. Il est en effet plus facile pour un ménage de reprendre un mode de consommation proche de celui qu’il avait avant la crise s’il n’a pas lui-même subi de choc économique à travers un licenciement. Ce besoin de sécurisation de l’emploi et des revenus des ménages est d’autant plus crucial pour la reprise économique qu’une grande partie du corps médical anticipe une succession de vagues de Covid-19 risquant de provoquer des retours au confinement, perspective propre à renforcer les inquiétudes sur l’avenir.

Une question de choix de société

Les perspectives sanitaires qui conduisent à confiner les populations se heurtent nécessairement aux perspectives économiques qui appellent à la reprise de l’activité. Cela est encore plus vrai pour l’économie américaine dont le choix de société repose sur une individualisation du risque avec une faible protection sociale.

En France et dans la zone euro, l’intervention de l’État, de la BCE et de l’UE permet de laisser du temps au temps en limitant les conséquences économiques directes d’un confinement prolongé. Aux États-Unis, au contraire, la question de la reprise ou du maintien de l’activité domine dans une partie du discours politique celle du coût sanitaire et humain, car un choc économique violent correspond lui-même – qu’il soit temporaire ou plus durable – à un choc futur sanitaire, social et humain, dont le bilan à terme pourrait être plus destructeur que la crise sanitaire elle-même. Il est trop tôt pour vérifier si les mesures adoptées en urgence pourront inverser cette logique.![]()

Thérèse Rebière, Maître de conférences en économie, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Isabelle Lebon, Professeur des Universités, directrice adjointe du Centre de recherche en économie et management, Université de Caen Normandie

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Image par David Peterson de Pixabay